Bollettino n. 3

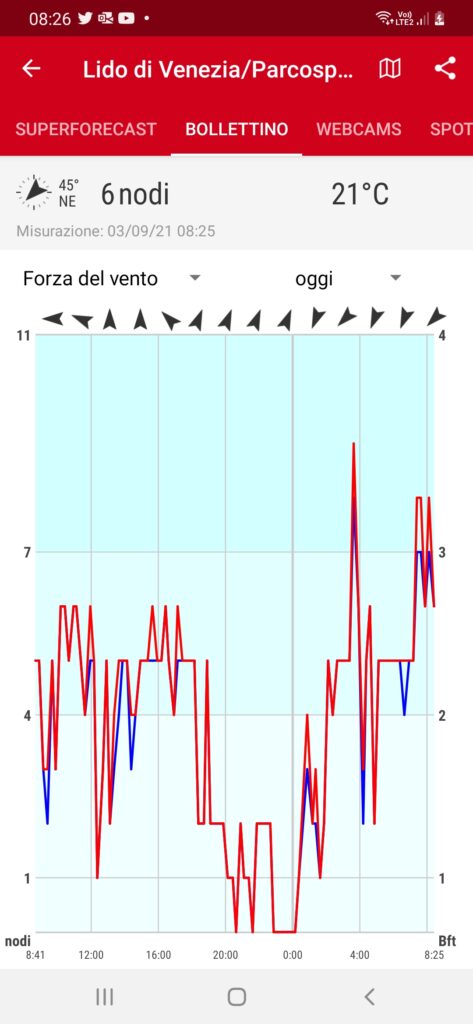

Venezia tre settembre duemilaventuno. Soleggiato. ventuno gradi. Vento di sei nodi da quarantacinque gradi; nordest.

L’antenna nel tetto del vicino oscilla decisa come un sismografo. Raffica.

Strano. Non sembrerebbe che ci sia vento.

“Calma. Il fumo sale verticalmente. Il mare è uno specchio. La velocità del vento è inferiore ad un nodo.”

La scala Beaufort. In assenza di macchine che sappiano sfornare cifre, un ammiraglio inglese, Francis Beaufort (1774-1857), addetto al servizio idrografico britannico, nel 1805 propose un metodo per la classificazione della forza del vento in 13 gradi. La scala fu utilizzata per la prima volta nel 1831 a bordo della Beagle. Insomma; ci si regolava in base a quel che si vedeva. Gli effetti visibili sulle cose, da parte di una forza invisibile, venivano catalogati e classificati. Nasceva una scala di “misurazione” alquanto poetica. “si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi. In mare piccole onde, che diventano più lunghe”. Questa è la descrizione del valore 4 della scala, corrispondente a 11-16 nodi (20-28 km/h).

Segni che producono osservazioni, parametri, classificazioni, calcoli.

E’ vero, leggere di “si muovono anche i rami grossi. Gli ombrelli si usano con difficoltà” è romanzo puro. È una scena. A dirla tutta, è sceneggiatura. Infatti È un’indicazione per compiere un gesto preciso. Quella scena ci dice con (relativa) precisione quale azione dobbiamo compiere nel nostro natante. Perché tutto questo agire, questo osservare e calcolare, serve poi a questo: andare. Costruire percorsi.

Dunque oggi, venerdì tre settembre duemilaventuno, con un vento in rotazione dai quadranti del nord, prima verso est per poi guadagnarsi il sud (l’abituale tragitto da queste parti in questo periodo), mi accingo a muovere verso il sempre ignoto mondo della Biennale d’arte cinematografica – e continuerò a osservare per cogliere segni. Sapendo bene che l’osservatore, nel complicato ambiente naturale denominato “persone”, altera di gran lunga l’osservazione.

Che poi, diciamolo: ma che ne sappiamo mai, noi umani, di quel che farà il vento? Quello è affare degli dei. Ed è un altro mestiere.

___

Venezia tre settembre duemilaventuno. Nuvolo. Ventiquattro gradi. Cinque nodi da duecentodue gradi. Sudsudovest. Pomeriggio.

Sorride sornione come un gattone soddisfatto, mentre si spalma sulla sedia a sdraio con vista laguna. Siamo nel retro della Mostra. Uno spazio ora colonizzato da bar ambulanti che fanno tanto California de noialtri. Davanti a noi l’infinita distesa della laguna sud. Qualche isola. Venezia in fondo. Marghera e la sua realtà di operai, fabbriche e casini sta di lato, come una cartolina posticcia. Io e Tinto riempiamo quel set momentaneamente abbandonato. Tinto è nome fittizio per poter parlare a ruota libera dello stato delle cose. Tinto è un regista di pubblicità di successo che ultimamente confeziona anche documentari di successo. Qualche anno fa stavamo per fare un film insieme.

Io non posso che partire da quello che, al momento, più mi ha colpito: sentire come autentiche le parole di preoccupazione riguardanti il lavoro. Non “arte”, non “libertà per gli autori”, non “poetica”.

Ma lavoro.

Tinto mi guarda e spalma un sorriso tirato oltre il confine degli occhiali neri. La sua notevole mole si appallottola sulla sdraio, come una molla che si contrae prima di esplodere. Poi scatta. “Lavoro? Ma dici sul serio? Qui si parla di lavoro?”.

La sua amarezza parte dalla conoscenza di un mondo che trova estremamente autoreferenziale – e lo dice partendo dal pragmatico punto di vista della pubblicità. “Ancora oggi il 60% delle aziende assume in base al passaparola e non in base a percorsi di professionalità dimostrati” dice. Dunque si, il lavoro è un enorme problema – perché la professionalità non vince sulla cooptazione. Da qui decollano considerazioni e lunghe anamnesi sul paziente audiovideo, oggi, in Italia. Decade dopo decade, per ogni tipo di società, un tipo di cinema. Arriviamo all’oggi, ad un paziente esanime a cui vogliono fare un’operazione enorme. Forse il paziente è già morto. “Dici?” “Ma no, il cinema non morirà mai. Sarà come l’opera: un evento culturale interessante, ma del passato” “ma non parli del fatto narrativo. Parli della fruizione” “di entrambe le cose. Impossibile pensare al cinema come prima della Covid. Sarà in larga parte una fruizione domestica”. “E per te, regista che stava per fare il grande salto con un proprio film, che effetto ti fa?” “Mi interessano i linguaggi che hanno molto da esplorare, da dire. Il documentario oggi vive un ottimo momento. Servono sceneggiatori capaci di trasferire la struttura drammaturgica su quel formato”. Incasso il parere. Si è fatto tardi. Io scappo ad una proiezione. Tinto mi blocca il braccio con forza: “Che poi questa menata che ci hanno sempre raccontato: questo si fa o non si fa perché il mercato… ma basta: il mercato va creato, diciamolo!”. L’Italia, insiste, non è solo commedia. E’ accorato, mi deve dire qualcosa di importante: “Sai qual’è il vero problema? Avere qualcosa da dire. Deve essere urgente, impellente, vitale. Questo è il punto. Al di là dell’industria, del mercato, di tutto”. Ci salutiamo su un ponte. Un crinale a testa, verso vite diverse.

___

In battello, mentre compio il tragitto serale e torno verso quel pesce che è anche casa (Venezia ha la forma di un pesce), ripenso a tutto.

Per esempio che il vento è avversario e motore allo stesso tempo. E questo, per noi, vuol dire tante cose insieme. Il talento, per dire. La capacità di capire “la macchina”, per dirne un’altra. E si potrebbe continuare.

Ma, ovviamente, non solo di vento si tratta.

Ci sono i sentieri, i fili. Sottilissimi segnavento che, briciola dopo briciola, indicano percorsi – non solo l’intensità, come interessava a Beaufort.

E dunque cerco di capire cosa possa unire i propositi di Cinecittà con quelli dei rappresentanti degli autori, il manierismo melò in salsa castigliana con l’essere Biennale e non festival, la violenza come ultima istanza di Schrader con la delicatezza della laguna… Con. Con. Con molto altro.

Nella luce crepuscolare che cinge Venezia come un’aureola penso ai segni che arrivano da fuori, da oltre il compound festivaliero. Come la morte di Del Giudice – e la sua scrittura ad indagare la consistenza della parola. Lui che decollava dal Nicelli, l’aeroporto qui vicino, al Lido. “Puoi tirare indietro le manette, fermare l’elica, aprire il portello, sganciare le cinture e scendere sollevando le braccia: qualcuno venga a prendere l’aeroplano che stai lasciando lì, allineato all’inizio della pista per il tuo primo decollo da solo”. La scrittura come linguaggio sulla precisione.

Il volo, la vela. Qui si naviga per segnali invisibili.