L’ora dei fantasmi

Bollettino n. 3/22

25° e 19°. Gli estremi tendono ad essere più nitidi. Quando è caldo, è caldo; quando è fresco, è fresco. Ma è nei passaggi di fase, che tutto si fa complicato. Che temperatura c’era, davvero, ieri mattina? Cosa abbiamo sentito, usciti di casa o usciti dalla sala? Freddo? Caldo?

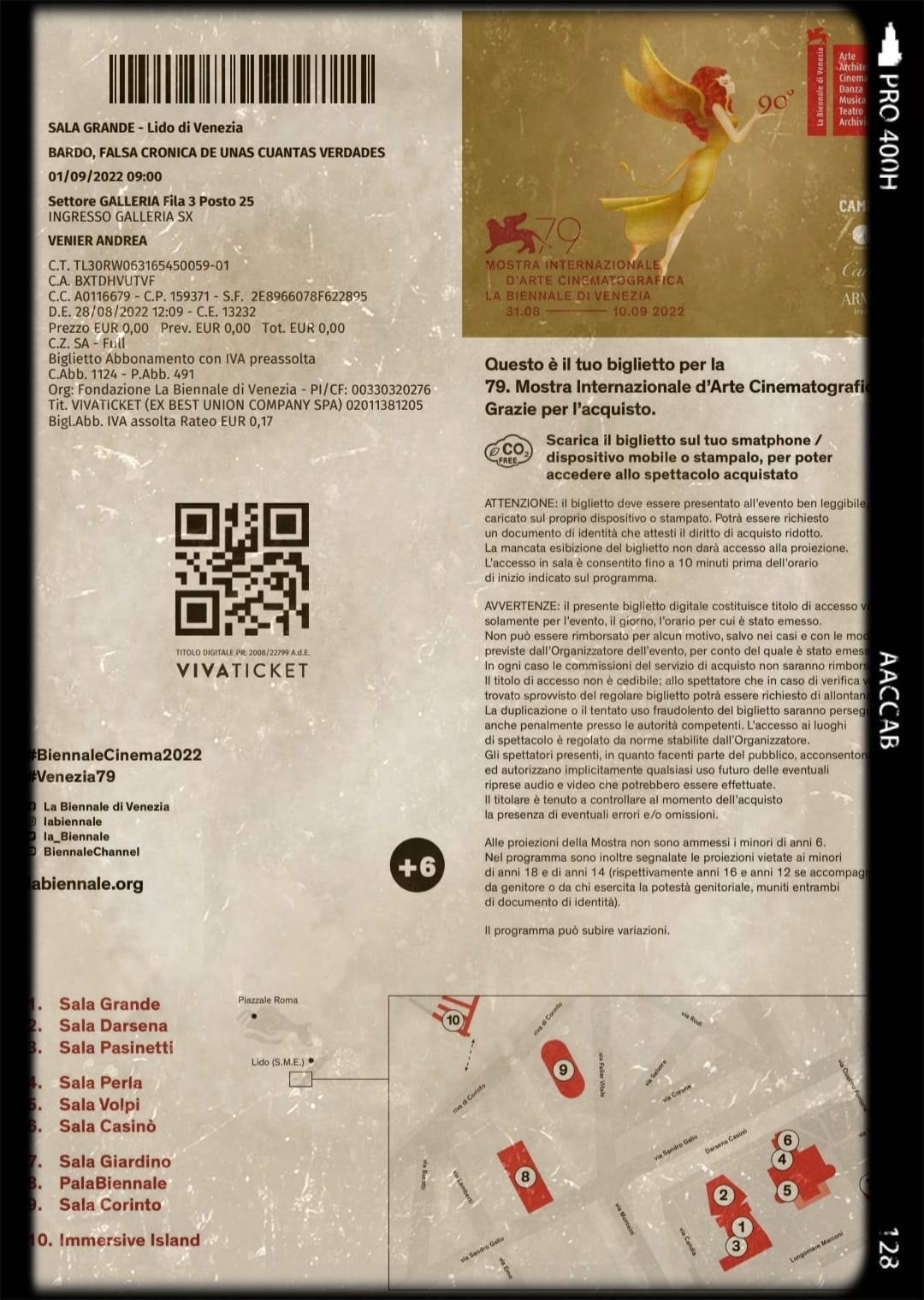

Fuori dalla Sala Grande, dopo aver visto tre ore di Iñárritu, un noto produttore italiano gigioneggiava sornione chiedendo allo sciame uscito dalla gabbia: “Allora, com’era?”

Cosa cercava: un dato? un auspicio? Forse una ritualità?

Gli spettri sono apparizioni. Non sono mai dati evidenti. Non sono gli estremi – il caldo che è indubbiamente caldo, il freddo che è davvero freddo. Il loro momento – l’ora dei fantasmi- è il passaggio di stato. Qualcosa che non si può calcolare – e che tuttavia c’è.

È in quei frangenti cangianti che l’auspicio può essere scambiato per profezia.

“Allora, com’era?”

Quando cerchiamo di costruire una storia, spolveriamo i lari e indaghiamo gli aruspici. Siano essi schemi, libri, film – letti, studiati e visti talmente tante volte da confonderli con pensieri propri. Siano quel che siano, ma come impalpabili presenze questi nostri bagagli ci accompagnano nel viaggio.

Eppure, che ne abbiamo cercato la protezione o meno, che li abbiamo subiti nel sonno o nella veglia – o meno – noi spesso scriviamo procedendo al buio. Ci sembrava che, e invece… la scrittura è (anche) così. Avevamo fatto, avevamo preparato – e invece…

È che noi non maneggiamo fatti, ma spiriti. Evocazioni. Stati d’animo. Materia da ora dei fantasmi.

—

“Vuoi che ti dica una cosa?”

Comincia così l’offerta impossibile da rifiutare. Perché chi mi parla è uno sceneggiatore. Uno che conosce bene il mestiere – e quando qualcuno che stimi ti dice così, la risposta è ovvia. E allora lui: “Mi sto riguardando tutti i classici. L’altro giorno ho rivisto Flashdance – e lasciatelo dire, fa schifo!” “…” (esito – perché la cosa bella con certe persone, con cui riesci a parlare senza fronzoli, è che ci vuole qualche istante per accettare di essere usciti dalla convenzione – e dunque di essere entrati nel territorio autentico della possibile scoperta). “Sì, ok, ma forse bisogna chiedersi perché ha avuto successo…” “E vuoi che non me lo sia chiesto?” (la voce è divertita e perentoria, come di chi sta davvero giocando al gioco più bello del mondo: scopri e smonta il racconto) “Te lo dico io – continua -: perché ha tutto nel punto giusto!” “…” (ok, già mi avevi sorpreso parlandomi di Flashdance mentre parlavamo della costruzione della storia nei grandi film di sempre in rapporto a quelli di questo Festival, di scene, tempi e dialoghi – e dunque parlarmi di Flashdance era stata pretendere da me una vera e propria sospensione della incredulità; ma ora mi metti sotto il naso una verità evidente. Per nulla scontata, eppure sta là, in evidenza. Bastava guardarla. E tu, ora, me la metti sotto gli occhi. Touché.) “…struttura?” “Eh, sì! Struttura!” E me lo immagino con un sorriso divertito, da orecchio a orecchio, come il gattone di Alice nel paese delle meraviglie.

Avevo appena visto Iñárritu (Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades) con le sue tre ore di viaggio attorno alle domande su ciò che conta nella vita, sugli addii e sulla realtà… un viaggio che scivola costantemente nella fellinità – ovvero in quel modo di intendere il cinema come virtuosità visiva che però, non appena la potenza poetica dell’immagine non è più del tutto narrativamente “necessaria”, diventa esercizio di stile. Insomma uscivo da una dimostrazione di Accademia. Ero provato. Dopo 110 minuti volevo alzarmi e urlare che il film era finito, ci aveva detto tutto. Ma mancavano ancora 70 minuti alla vera conclusione. E certo, il colpo di scena finale. Ma insomma, ero uscito davvero pensieroso: e dunque? E noi? Noi che mai e poi mai ci concederemmo una simile ridondanza, con scene del tutto appiccicate, non necessarie… ma cosa vuol dire, poi, “necessaria” di una scena, se sei nel mondo onirico felliniano? E allora via, con le solite domande: opera o racconto? Cinema come forma di racconto popolare, o arte che si guarda e si ammira in tutta la sua polisemia?

Mi arrovellavo su questo, quando ho sentito la voce amica: uno sceneggiatore. Ovvero un manovale, come me, della storia. Uno che deve fare l’elementare lavoro di scegliere: o questo o quello. Se questo contenuto lo hai messo qui, non ha senso rimetterlo anche lì – a meno che non sia indispensabile al procedere della storia… e invece no, è sempre presente un cinema in cui si vuole “altro da”. E si mettono pure in scena le obiezioni, mettendole in bocca ad un personaggio fastidioso e odioso…

E allora grazie. Tanta gratitudine. A quella voce da Roma, gattona e sorniona, che mi parla di Flashdance. E pensare che gli scaldamuscoli non mi sono mai piaciuti – all’epoca.

—

Metto giù il telefono mentre la luce del giorno entra nella fase confusa dell’addio – o arrivederci, vedi mai. Come sempre la Mostra coincide con il periodo dell’anno più stupefacente dal punto di vista della luce, dell’aria, dei colori. Tutto è mutevole – anche da un giorno all’altro.

Fuori, sul ponte, una signora di una certa età si infila una giacca. Pensierosa guarda il canale mentre con fatica cerca e infila una manica dopo l’altra, lo sguardo sempre fisso davanti, a cercare qualcosa.

Un punto di riferimento, forse. Un pensiero, probabilmente. O un fantasma. Non sappiamo se del suo passato o del suo futuro.